祖先化した系図

専門家(考古学会と歴史学会)の勘違いは、幾らでも存在するが、ここで記すのが歴代天皇の在位期間の解釈で、記述上の初代の神武(じんむ)天皇から西暦506年頃に亡くなった武烈(ぶれつ)天皇までの空白期間で、この空白期間をどう解釈するかが最も重要で、それを根本的に間違えたのが現代の専門家(考古学会と歴史学会)のシロウト認識である。

専門家(考古学会と歴史学会)は、幾らでもシロウト認識を発揮して、根本的な間違いを何重にも増やして、勘違いの上塗りを繰り返すあまりの無能ぶりで、超天才の僕だけが特定した奇跡の中の奇跡が神技(かみわざ)の中の神技(かみわざ)とも言い換えて、その天下無双の超知識や超頭脳(超感覚)を披露(ひろう)する。

神武(じんむ)天皇の即位日の神武(じんむ)天皇元年1月1日(紀元前660年2月11日)は、今から30年から40年ほど前に縄文時代で、今が弥生時代で、神武(じんむ)天皇の即位日が今でも縄文時代と認識する人がいて、今の弥生時代が3千年前から2千8百年前頃に始まって、西暦200年頃で終わって、即位日を弥生時代と認識するのが正しい。

神武(じんむ)天皇の即位日は、史実(歴史上の事実)が正しく特定できないから、仮(かり)の建国記念の日で、世界中の国々の建国記念日が正しい西暦何月日で把握できて、神武(じんむ)天皇が実在した初代の崇神(すじん)天皇と5代目の仁徳(にんとく)天皇を祖先化した作られた人物で、実在した崇神(すじん)天皇の即位日こそが日本の建国年月日で間違いない。

神武(じんむ)天皇元年1月1日(紀元前660年2月11日)は、干支(えと)で約60年さかのぼった紀元前722年が北イスラエル王国を思わせて、神武(じんむ)天皇がユダヤ人を想像させて、聖徳太子がイエス・キリストと同じような出生を伝える理由と同様で、日ユ同祖論(日本人とユダヤ人が共通の先祖を持つ説)を連想させて、「記紀」が古代イスラエル文明の知識を持った明らかな証拠で、神武(じんむ)天皇がユダヤ人でないと考えられる。

神武(じんむ)天皇元年1月1日(紀元前660年2月11日)は、以降の歴代天皇が百年以上の在位期間なども、干支(えと)の年を60年間で減算して、実在した初代の崇神(すじん)天皇元年が西暦84年で、崇神(すじん)天皇以前の9天皇を60年以下の在位期間に修正すると、僕の最初の著書に記す神武(じんむ)天皇元年(紀元前240年)になって、干支年(かんしねん)の決定的な弱点である。

干支(えと)の年の干支年(かんしねん)は、『古事記』の崩年干支(ほうねんかんし)と『日本書記』の即位年干支法(そくいねんかんしほう)の2つがあって、西暦年と対比できるが、60年を足し算と引き算をして、歴代天皇時代を特定しても、60年間の倍数の年代をズレる可能性があって、実際に「記紀」の年代で、僕が証明した事実である。

神武(じんむ)東征は、神武(じんむ)天皇が宮崎県から奈良県に行って即位して、3世紀頃の邪馬台国(やまたいこく)論争を連想させて、系図的に神武(じんむ)天皇以降の歴代天皇の在位期間に無理があって否定して、奈良県(近畿地方)か宮崎県(九州)に邪馬台国(やまたいこく)が存在したと想像させるが、「記紀」が混乱させる目的で、ワザとそのように編集した。

邪馬台国(やまたいこく)論争は、邪馬台国(大和国;やまとこく)時代(西暦156年から266年までの111年間)で、古代天皇家の正史(正しい歴史)と証明して、女王と勘違いした卑弥呼(ひみこ)が伊勢神宮の巫女(みこ)の倭姫命(やまとひめのみこと)などと特定して、超天才の僕が全て特定した超知識を100%否定できない。

神武(じんむ)東征(仁徳(にんとく)東征)の5年間は、西暦329年から333年までの5年間に当たって、神武(じんむ)天皇(仁徳(にんとく)天皇を祖先化)が異母兄弟の長髄彦(ながすねひこ;大山守皇子(おおやまもりのみこ)を祖先化)と皇位継承権争いをして、世界でただ一人の僕だけが史実・真実・事実を特定して、邪馬台国(大和国;やまとこく)論争より後世と証明した。

「記紀」の神武(じんむ)天皇は、縄文時代や弥生時代やユダヤ人や邪馬台国(大和国;やまとこく)論争など連想させて、『ホツマツタエ』の神武(じんむ)天皇にさらに手を加えて、ややこしくて難しい情報の上書きをして、圧倒的に混乱させて、正しい情報を求められないように偽装工作したが、超天才の僕を騙(だま)せなくて、全てが暴(あば)かれた。

欠史(けっし)八代の8天皇は、神武(じんむ)天皇から続く直系子孫の8世代の天皇だが、歴史が欠(か)けて、欠史(けっし)と呼ばれて、超天才の僕が実在した歴代天皇を祖先化して、つまり存在してない架空の人物を作り上げて、神武(じんむ)天皇と同じく、混乱させて正しい歴史を把握させないのが目的で、超天才の僕が騙(だま)されるはずがない。

皇統譜(こうとうふ;皇室の戸籍簿)で初代の神武(じんむ)天皇は、事代主神(ことしろぬしのかみ)の娘で、皇后の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)が神八井耳命(かみやいみみのみこと)と綏靖(すいぜい)天皇をもうけた。

神武(じんむ)天皇(崇神(すじん)天皇を祖先化)は、事代主神(ことしろぬしのかみ;彦坐王(ひこいますのみこ)を神格化)の娘で、皇后の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと;皇后の御井津比売(みいつひめ)を祖先化)が神八井耳命(かみやいみみのみこと;豊城彦命(とよきひこのみこと)を祖先化)と綏靖(すいぜい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)をもうけた。

彦坐王(ひこいますのみこ)は、大国主神(おおくにぬしのかみ)に神格化されて、その息子の事代主神(ことしろぬしのかみ)にも神格化されて、大国主神(おおくにぬしのかみ)でなく、事代主神(ことしろぬしのかみ)とすることで、彦坐王(ひこいますのみこ)を隠したと考えられる。

神武(じんむ)天皇(崇神(すじん)天皇でなく、彦坐王(ひこいますのみこ)を祖先化)は、阿比良比売命(あひらひめのみこと;沙本之大闇見戸女(さほのおおくらみとめ)を祖先化)との間に手研耳命(たぎしみみのみこと;狭穂彦王(さほひこのみこ)を祖先化)をもうけた。

手研耳命(たぎしみみのみこと;狭穂彦王(さほひこのみこ)を祖先化)は、従兄弟の神八井耳命(かみやいみみのみこと;豊城彦命(とよきひこのみこと)を祖先化)と綏靖(すいぜい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)の兄弟に討伐された。

神武(じんむ)天皇は、皇后が媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)で、その両親が事代主神(ことしろぬしのかみ)と玉櫛媛(たまぐしひめ)で、玉櫛媛(たまぐしひめ)の父が三島溝木耳神(みしまみぞくいみみのかみ)である。

木は、「木へん」に厥の漢字で、ホームページで表示できるが注意書きにする。

神武(じんむ)天皇(仁徳(にんとく)天皇を祖先化)は、皇后が媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと;皇后の磐之姫命(いわのひめのみこと)を祖先化)で、その両親が事代主神(ことしろぬしのかみ;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)と玉櫛媛(たまぐしひめ;誰を神格化したか不明)で、玉櫛媛(たまぐしひめ)の父が三島溝木耳神(みしまみぞくいみみのかみ;誰を神格化したか不明)である。

事代主神(ことしろぬしのかみ;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)は、火雷神(ほのいかずちのかみ)と同一神で、火雷神(ほのいかずちのかみ)の息子が賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ;誉田別尊(ほむだわけのみこと)を神格化)で、誉田別尊(ほむだわけのみこと)と葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)が物部(もののべ)氏の血筋である。

物部(もののべ)氏の火雷神(ほのいかずちのかみ;狭穂彦王(さほひこのみこ)を神格化)は、日本神話の雷神と火の神様が直系子孫の物部(もののべ)氏を神格化して、雷神と火の神様の火雷神(ほのいかずちのかみ)と雷神の賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ)が物部(もののべ)氏の血筋と証明された。

素戔嗚尊(すさのおのみこと;日本武尊(やまとたけのみこと)を神格化)は、神大市比売命(かみおおいちひめのみこと)との間に大年神(おおとしがみ)をもうけて、その妻が天知迦流美豆比売神(あめしるかるみづひめのかみ)で、その息子が大山咋神(おおやまくいのかみ;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)で、この血筋が成立するか不明である。

葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)は、事代主神(ことしろぬしのかみ)と大山咋神(おおやまくいのかみ)と賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)に間違いなく神格化して、系図の混乱を生んだと考えられる。

大山咋神(おおやまくいのかみ;仲哀(ちゅうあい)天皇を神格化)は、妻が玉依姫(たまよりひめ;神功(じんぐう)皇后を神格化)で、息子が賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ;誉田別尊(ほむだわけのみこと)を神格化)で、玉依姫(たまよりひめ)の父が賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと;武虎別皇子(たけこわけのみこ)を神格化)である。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと;武虎別皇子(たけこわけのみこ)を神格化)は、神皇産霊尊(かむみむすびのみこと;景行(けいこう)天皇を神格化)の孫だが、景行(けいこう)天皇の息子の武虎別皇子(たけこわけのみこ)が正しい。

大山咋神(おおやまくいのかみ;仲哀(ちゅうあい)天皇を神格化)は、物部(もののべ)氏の血筋でなく、物部(もののべ)氏の火雷神(ほのいかずちのかみ;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)と混同して、賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ;誉田別尊(ほむだわけのみこと)を神格化)の血筋が混乱した。

八咫烏(やたがらす)の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)は、神皇産霊尊(かむみむすびのみこと;景行(けいこう)天皇を神格化)の子孫で、八咫烏(やたがらす)が神武(じんむ)東征(仁徳(にんとく)東征)で活躍して、間違いなく葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)が物部(もののべ)氏の血筋である。

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと;葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)を神格化)は、娘が玉依姫(たまよりひめ;磐之姫命(いわのひめのみこと)を祖先化)で、夫が大山咋神(おおやまくいのかみ;仁徳(にんとく)天皇を神格化)で、息子が賀茂別雷神(かもわけいかずちのかみ;履中(りちゅう)天皇を神格化)と考えられる。

葛城襲津彦(かつらぎのそつひこ)は、妻と義父が不明で、誰を神格化したか不明で、直系子孫が葛城(かつらぎ)氏や葛城国造(かつらぎくにみやつこ)など、直系子孫の天孫系(古代天皇家)と出雲系(物部(もののべ)氏)の賀茂(かも)氏が同族で、八咫烏(やたがらす)の正体と共に判明した。

垂仁(すいにん)天皇5年6月1日(西暦156年7月上旬頃)は、2代目出雲国王の狭穂彦王(さほひこのみこ)の反乱(倭国大乱;わこくたいらん)が発覚して、垂仁(すいにん)天皇7年前半(西暦158年6月頃)までに終戦して、垂仁(すいにん)天皇の皇位継承権争いに参加した皇族の特定をして、下記の内容を記す。

『日本書紀』綏靖(すいぜい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)の記述は、手研耳命(たぎしみみのみこと;狭穂彦王(さほひこのみこ)を祖先化)が2代目出雲国王で、長く政治の経験があって、神武(じんむ)天皇(崇神(すじん)天皇を祖先化)の服喪(ふくも)の期間に邪(よこしま)な心を隠して、綏靖(すいぜい)天皇を殺そうと計画した。

綏靖(すいぜい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)と神八井耳命(かみやいみみのみこと;豊城彦命(とよきひこのみこと)を祖先化)は、手研耳命(たぎしみみのみこと;狭穂彦王(さほひこのみこ)を祖先化)の企(くわだ)てをひそかに知って、これをよく防(ふせ)いだ。

先帝の山陵(稲城)を作り終えてからは、弓削雅彦(ゆげのわかひこ)に弓を作らせて、倭鍛部天津真浦(やまとのかぬちあまつまら)に鏃(やじり)を作らせて、矢部(やはぎべ)に箭(や;竹製の矢)を作らせて、弓矢の準備ができて、綏靖(すいぜい)天皇が手研耳命(たぎしみみのみこと)を射殺しようと考えた。

手研耳命(たぎしみみのみこと)は、片丘の大室(稲城)の中にいて、一人で床に伏(ふ)せて、綏靖(すいぜい)天皇が神八井耳命(かみやいみみのみこと)に語って言われた。

「今こそ好機で、そもそも密事をこっそり行なうべきで、だから私の計画も誰にも相談せず、今日のことを自分とお前でやって、自分がまず稲城の戸を開けるから、お前がすぐにそれを射よ」と。二人は一緒に進入して、綏靖(すいぜい)天皇が稲城の戸をつき開いて、神八井耳命(かみやいみみのみこと)の手足が震(ふる)え慄(おのの)いて、矢を射られなくて、その時に綏靖(すいぜい)天皇が兄の持つ弓矢を引き取って、手研耳命(たぎしみみのみこと)に射られた。

綏靖(すいぜい)天皇は、一発で胸に命中させて、二発目を背中に当ててついに殺して、神八井耳命(かみやいみみのみこと)が武勇に優(すぐ)れた弟の綏靖(すいぜい)天皇を助けて、神八井耳命(かみやいみみのみこと)が多臣(おおのおみ)の先祖である。

豊城彦命(とよきひこのみこと)と垂仁(すいにん)天皇の兄弟は、最前線に立ってと会話して、狭穂姫(さほひめ)と誉津別命(ほむつわけのみこと)の母子を確認したと考えられる。

神八井耳命(かみやいみみのみこと;豊城彦命(とよきひこのみこと)を祖先化)は、多臣(おおのおみ)の先祖で、豊城彦命(とよきひこのみこと)の子孫の上毛野(かみつけの;群馬県の統治氏族)氏や下毛野(しもつけの;栃木県の統治氏族)氏と同族で、息子が八綱田(やつなだ)で、狭穂彦王(さほひこのみこ)の反乱を平定した武将である。

垂仁(すいにん)天皇と綏靖(すいぜい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)の記述は、2つを重ねて解釈したのを下記に記す。

狭穂彦(さほひこ)天皇は、稲城(いなき)を囲んで固く防御して、なかなか降伏させられず、狭穂姫(さほひめ)がそれをご覧になって悲しまれて、息子の誉津別命(ほむつわけのみこと)を抱き抱えて、こっそり裏門から稲城の中に入った。

稲城に入られてからは、弓削雅彦(ゆげのわかひこ)に弓を作らせて、倭鍛部天津真浦(やまとのかぬちあまつまら)に鏃(やじり)を作らせて、矢部(やはぎべ)に箭(や;竹製の矢)を作らせて、弓矢の準備ができて、垂仁(すいにん)天皇が狭穂彦(さほひこ)天皇を射殺しようと考えた。

垂仁(すいにん)天皇は、皇后と皇子を出すように狭穂彦(さほひこ)天皇に言われたが出さず、八綱田(やつなだ)が火攻めをすると、狭穂姫(さほひめ)がまず誉津別命(ほむつわけのみこと)を抱き抱えて、城を越えて出て来た。

そこで垂仁(すいにん)天皇は、力が強くて足の速い兵士を選び集めて、皇子と皇后を捕らえて連れて来いと言った。

しかし皇后は、前もって垂仁(すいにん)天皇の考えを読んで、すっかり髪の毛を剃(そ)って、その髪の毛で頭を覆(おお)って、玉の緒(お)を腐らせて、それを三重に手に巻いて、酒で衣服を腐らせて、それを完全な衣服のように着て、このように準備して、皇子を抱き抱えた。

力の強い兵士たちは、皇子を受け取ると、皇后も捕らえようとして、髪の毛を取ると自然に髪の毛が落ちて、手を握ると手に巻いた玉の緒(お)が切れて、衣服を握ると衣服が破れて、皇后を捕らえられなくて、兵士たちが帰って来た。

狭穂姫(さほひめ)に付き従った狭穂彦(さほひこ)天皇は、一発で矢が胸に命中して、二発目を背中に受けて、稲城の中に戻って戦死した。皇子を預(あず)かった垂仁天皇は、皇后を許して、炎が燃え盛って、城が崩(くず)れ落ちて、兵が皆引き揚げて、狭穂彦(さほひこ)天皇と狭穂姫(さほひめ)が稲城の中で焼死した。

崇神(すじん)天皇26年11月1日(西暦109年12月上旬頃)に豊城彦命(とよきひこのみこと)は生まれて、綏靖(すいぜい)天皇4年4月に神八井耳命(かみやいみみのみこと;豊城彦命(とよきひこのみこと)を祖先化)が亡くなって、畝傍山(うねびやま)の北に葬礼して、景行(けいこう)天皇4年4月(194年5月頃)に亡くなって、享年(きょうねん)84才である。

豊城彦命(とよきひこのみこと)陵は、奈良県橿原市の畝傍山(うねびやま)の北と考えられて、垂仁(すいにん)天皇39年12月10日(西暦191年1月上旬頃)葬礼の纏向(まきむく)石塚古墳(垂仁(すいにん)天皇陵)が最古の土師器(はじき)が出土して、最古の土師器(はじき)が歴史学(歴史書解釈)の最古の埴輪(はにわ)だから、豊城彦命(とよきひこのみこと)陵でも出土すると考えられる。

豊城彦命(とよきひこのみこと)陵は、『日本書紀』綏靖(すいぜい)天皇4年4月に記して、それ以外に豊城彦命(とよきひこのみこと)の死去と葬礼の記述がなく、正しく分析・研究した可能性が高い。

綏靖(すいぜい)天皇は、事代主神(ことしろぬしのかみ)の娘で、皇后の五十鈴依姫命(いすずよりひめのみこと)が綏靖(すいぜい)天皇の母の姨(みおば;母の姉妹)とするが間違いで、2人の間に安寧(あんねい)天皇をもうけた。

綏靖(すいぜい;垂仁(すいにん)天皇を祖先化)天皇は、事代主神(ことしろぬしのかみ;丹波道主王(たにはにちぬしのみこ)を神格化)の娘で、皇后の五十鈴依姫命(いすずよりひめのみこと;皇后の日葉酢媛(ひばすひめ)を祖先化)との間に安寧(あんねい)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)をもうけた。

安寧(あんねい)天皇は、皇后の渟名底仲姫命(ぬなそこなかひめのみこと)との間に息石耳命(おきそみみのみこと)と懿徳(いとく)天皇をもうけた。

安寧(あんねい)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)は、皇后の渟名底仲姫命(ぬなそこなかひめのみこと;皇后の八坂高依姫(やさかたかよりひめ)を祖先化)との間に息石耳命(おきそみみのみこと;誰を祖先化したか不明)と懿徳(いとく)天皇(日本武尊(やまとたけのみこと)を祖先化)をもうけた。

懿徳(いとく)天皇は、息石耳命(おきそみみのみこと)の娘が間違いで、皇后の天豊津姫命(あまとよつひめのみこと)との間に孝昭(こうしょう)天皇をもうけた。

懿徳(いとく)天皇(日本武尊(やまとたけのみこと)を祖先化)は、天豊津姫命(あまとよつひめのみこと;両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)を祖先化)との間に孝昭(こうしょう)天皇(仲哀(ちゅうあい)天皇を祖先化)をもうけて、その皇后が世襲足媛(よそたりひめ;皇太子妃の仲姫命(なかひめのみこと)を祖先化)で、仲哀(ちゅうあい)天皇と仲姫命(なかひめのみこと)を仮(かり)に当てはめた。

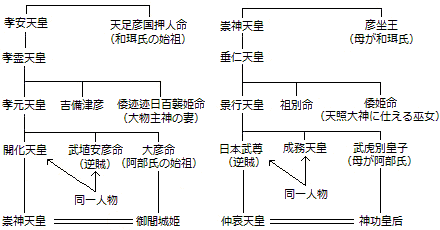

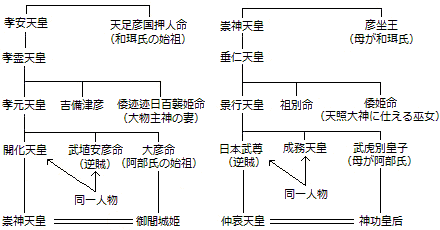

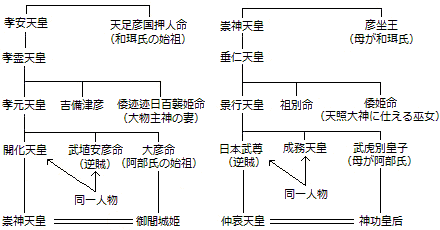

孝昭(こうしょう)天皇と皇后の世襲足媛(よそたりひめ)は、和珥(わに)氏の始祖の天足彦国押人命(あまたりひこくにおしひとのみこと)と孝安(こうあん)天皇をもうけて、和珥(わに)氏の彦坐王(ひこいますのみこ)と初代の崇神(すじん)天皇の同母兄弟が実の子供である。

孝昭(こうしょう)天皇と皇后の世襲足媛(よそたりひめ)は、彦坐王(ひこいますのみこ)と崇神(すじん)天皇の本当の両親と2003年4月頃に求めて、彦坐王(ひこいますのみこ)が崇神(すじん)天皇の異母兄弟でなく、同母兄弟が間違いなく正しいと考えられる。

孝安(こうあん)天皇は、姪(めい)で皇后の押媛(おしひめ)との間に孝霊(こうれい)天皇をもうけた。

孝安(こうあん)天皇(崇神(すじん)天皇を祖先化)は、彦坐王(ひこいますのみこ)の娘(姪;めい)で、皇后の押媛(おしひめ;皇后の御井津比売(みいつひめ)を祖先化)との間に孝霊(こうれい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)をもうけた。

孝霊(こうれい)天皇と倭国香姫(やまとくにかひめ)は、倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)と倭五狭芹彦命(やまといさせりひこのみこと)と倭稚屋姫命(やまとわかやひめのみこと)の3つ子をもうけた。

垂仁(すいにん)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)と倭国香姫(やまとくにかひめ;皇后の樺井月姫(かばいつきひめ)を祖先化)は、卑弥呼(ひみこ)の倭姫命(やまとひめのみこと)と倭五狭芹彦命(やまといさせりひこのみこと)と倭稚屋姫命(やまとわかやひめのみこと)の3つ子をもうけた。

伊勢神宮の斎王(さいおう;太陽神に仕える未婚の皇女)の倭姫命(やまとひめのみこと)は、古代太陽神の大物主神(おおものぬしのかみ)の妻である倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)に祖先化して、太陽神つながりで証明した。

孝霊(こうれい)天皇と糸姫(はえひめ)は、兄稚武彦命(えわかたけひこのみこと)と彦狭島命(ひこさしまのみこと)と弟稚武彦命(おとわかたけひこのみこと)の3つ子をもうけた。

糸は「糸へん」に亙の漢字で、ホームページで表示できるが注意書きにする。

孝霊(こうれい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)と糸姫(はえひめ;迦具夜姫(かぐやひめ)を祖先化)は、兄稚武彦命(えわかたけひこのみこと;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)と彦狭島命(ひこさしまのみこと;五十足彦命(いしたりひこのみこと)を祖先化)と弟稚武彦命(おとわかたけひこのみこと;胆武別命(いたけわけのみこと)を祖先化)の3つ子をもうけた。

皇后の樺井月姫(かばいつきひめ)と迦具夜姫(かぐやひめ)は姉妹で、同母か異母の姉妹か分からなくて、2人とも3つ子を生んだと『ホツマツタエ』で分かって、祖別命(みおやわけのみこと)と胆武別命(いたけわけのみこと)の兄弟が吉備(きび;岡山県と広島県東部)の平定将軍で、2人ともが吉備(きび)氏の氏祖でもある。

孝霊(こうれい)天皇は、皇后の細媛命(ほそひめのみこと)との間に孝元(こうげん)天皇をもうけた。

孝霊(こうれい)天皇(垂仁(すいにん)天皇を祖先化)は、皇后の細媛命(ほそひめのみこと;皇后の日葉酢媛(ひばすひめ)を祖先化)との間に孝元(こうげん)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)をもうけた。

孝元(こうげん)天皇は、皇后の欝色謎命(うつしこめのみこと)との間に大彦命(おおびこのみこと)と開化(かいか)天皇をもうけた。

孝元(こうげん)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)は、皇后の欝色謎命(うつしこめのみこと;皇后の八坂高依姫(やさかたかよりひめ)を祖先化)との間に開化(かいか)天皇(日本武尊(やまとたけのみこと)を祖先化)をもうけた。

孝元(こうげん)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)は、皇后の欝色謎命(うつしこめのみこと;高田姫(たかだひめ)を祖先化)との間に大彦命(おおびこのみこと;武虎別皇子(たけこわけのみこ)を祖先化)をもうけた。

大彦命(おおびこのみこと)は、阿倍(あべ)氏の始祖で、高田姫(たかだひめ)と武虎別皇子(たけこわけのみこ)が阿倍(あべ)氏の出身で、阿倍(あべ)氏が物部(もののべ)氏の派生氏族で、共通する系図と特定して、八坂高依姫(やさかたかよりひめ)が阿倍(あべ)氏の血筋でない。

孝元(こうげん)天皇は、埴安媛(はにやすひめ)との間に逆賊の武埴安彦命(たけはにやすひこのみこと)をもうけた。

孝元(こうげん)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)は、埴安媛(はにやすひめ;皇后の八坂高依姫(やさかたかよりひめ)を祖先化)との間に逆賊の武埴安彦命(たけはにやすひこのみこと;日本武尊(やまとたけのみこと)を祖先化)をもうけた。

日本武尊(やまとたけのみこと)は、汚(けが)れのない清廉潔白な人物に記したが、痕跡(こんせき)から特定して、父の景行(けいこう)天皇の妾(めかけ)である弟橘姫(おとたちばなひめ)と不倫して、皇位継承権争いを起こして、伯母(おば)で卑弥呼(ひみこ)の倭姫命(やまとひめのみこと)を殺して、出雲王国(物部(もののべ)氏)を崩壊させた逆賊である。

開化(かいか)天皇は、父の妾(めかけ)だった伊香色謎命(いかがしこめのみこと)を皇后に迎えて、その間に崇神(すじん)天皇をもうけた。

開化(かいか)天皇(日本武尊(やまとたけのみこと)を祖先化)は、父の景行(けいこう)天皇の妾(めかけ)である弟橘姫(おとたちばなひめ)を正妻として、別の妻の両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)との間に崇神(すじん)天皇(仲哀(ちゅうあい)天皇を祖先化)をもうけて、つぎはぎだらけの系図である。

崇神(すじん)天皇は、物部(もののべ)氏の大彦命(おおびこのみこと)の娘である御間城姫(みまきひめ)を皇后にして、垂仁(すいにん)天皇をもうけた。

崇神(すじん)天皇は、物部(もののべ)氏の始祖で実兄の彦坐王(ひこいますのみこ)の娘(姪;めい)である御井津比売(みいつひめ)を皇后にして、垂仁(すいにん)天皇をもうけた。

崇神(すじん)天皇(仲哀(ちゅうあい)天皇を祖先化)は、伯父(おじ)で物部(もののべ)氏の武虎別皇子(たけこわけのみこ)の娘(従姉妹)である皇后の御井津比売(みいつひめ;神功(じんぐう)皇后を祖先化)との間に垂仁(すいにん)天皇(誉田別尊(ほむだわけのみこと)を祖先化)をもうけた。

先祖の彦坐王(ひこいますのみこ)と子孫の武虎別皇子(たけこわけのみこ)は、共に物部(もののべ)氏で、娘が皇后なのも共通して、この系図が完全に一致して、僕が簡単に祖先化に気付いたが、凡人(僕以外の人間)が一生不可能な超感覚である。

祖先化した系図は、『ホツマツタエ』と「記紀」が採用して、将来的に僕が特定することを願って、未来に託したと考えられて、2024年10月2日の午後7時頃に記し終えた。

<参考文献>

『日本書紀(上)(下)全現代語訳―全二巻―』

宇治谷孟・著者 株式会社講談社・発行

『古事記(上)(中)(下)―全三巻―』

次田真幸・著者 株式会社講談社・発行

『完訳秀真伝』

編著者・鳥居礼 発行・八幡書店

『ホツマ物語』

鳥居礼・著者 株式会社新泉社・発行

インターネットの不明サイトから少々拝借

戻る