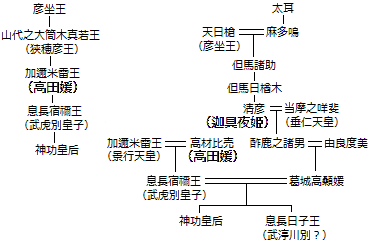

神功(じんぐう)皇后の系図

神功(じんぐう)皇后の先祖は、父方が彦坐王(ひこいますのみこ)で、母方の先祖も天日槍(あめのひぼこ;彦坐王(ひこいますのみこ)を神格化)で、両方とも彦坐王(ひこいますのみこ)を始祖として、彦坐王(ひこいますのみこ)が直系先祖の古代太陽神氏族である。

彦坐王(ひこいますのみこ)から数えて四世孫の神功(じんぐう)皇后の系図は、求めたのが神功(じんぐう)皇后の父方の先祖と2019年7月25日に気付いて、『古事記』の系図で、彦坐王(ひこいますのみこ)の息子が山代之大筒木真若王(やましろのおおつつきまわかのみこ)で、その息子が加邇米雷王(かにめいかずちのみこ)で、その息子が息長宿禰王(いきながすくねのみこ)で、その娘が神功(じんぐう)皇后である。

この系図は、僕が修正したのが彦坐王(ひこいますのみこ)の息子が狭穂彦王(さほひこのみこ)で、その娘が高田媛(たかだひめ)で、その息子が武虎別皇子(たけこわけのみこ)で、その娘が神功(じんぐう)皇后で、山代之大筒木真若王(やましろのおおつつきまわかのみこ)が狭穂彦王(さほひこのみこ)と異母兄弟で、これが本当に正しい系図である。

初代出雲国王の彦坐王(ひこいますのみこ)と息子の2代目出雲国王の狭穂彦王(さほひこのみこ)は、神功(じんぐう)皇后の直系先祖の出雲王国(物部(もののべ)氏)を隠して、別人として偽装工作したが、やはりボロが残って、僕が特定するヒントになった。

景行(けいこう)天皇と物部(もののべ)氏の高田媛(たかだひめ)は、息子が武虎別皇子(たけこわけのみこ)で、その娘の神功(じんぐう)皇后が古代天皇家と出雲王家の混血で、母方の天照大神(あまてらすおおみかみ;神功(じんぐう)皇后を神格化)が直系子孫の女系男子天皇に続いて、現代の皇室まで血筋が続くと伝える。

神功(じんぐう)皇后の父方の系図は、息長宿禰王(いきながすくねのみこ)が武虎別皇子(たけこわけのみこ)で、加邇米雷王(かにめいかずちのみこ)が景行(けいこう)天皇で、高材比売(たかぎひめ)が高田媛(たかだひめ)を祖先化して、息長(いきなが)氏の血筋が彦坐王(ひこいますのみこ)の血縁で説明できる。

高材比売(たかぎひめ)と高田媛(たかだひめ)は、同一人物だから人名が似て、「記紀」の情報が正しいことを証明して、『日本書紀』の阿倍氏木事(あべうじのこごと)の娘が高田媛(たかだひめ)で、狭穂彦王(さほひこのみこ)の娘が高田媛(たかだひめ)が正しい系図である。

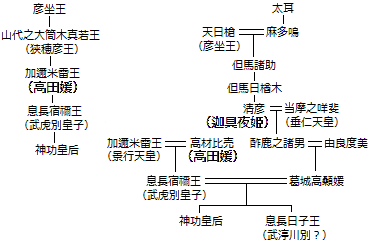

『ホツマツタエ』の天日槍(あめのひぼこ;彦坐王(ひこいますのみこ)を神格化)の系図は、『日本書紀』と全く同じで、『古事記』の天日槍(あめのひぼこ)の系図が滅茶苦茶で、『ホツマツタエ』の跡形もなくて、完全な間違いが生まれた。

『日本書紀』は、天日槍(あめのひぼこ)の妻が麻多嗚(またお)で、『古事記』だと天日槍(あめのひぼこ)の舅(しゅうと)が麻多嗚(またお)で、完全な間違いで、『日本書紀』が正しい。

『日本書紀』は、天日槍(あめのひぼこ)の息子が但馬諸助(たじまもろすけ)で、その息子が但馬日楢木(たじまひならき)で、その息子が清彦(きよひこ)で、3世代と4世代で系図がズレて、判明しない未知の系図と考えられる。彦坐王(ひこいますのみこ)の息子の筒木垂根(つつきたるね)は、山代之大筒木真若王(やましろのおおつつきまわかのみこ)で、娘が迦具夜姫(かぐやひめ)で、その息子が兄稚武彦命(えわかたけひこのみこと;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)で、3世代と4世代で系図がズレて合致しない。

垂仁(すいにん)天皇の妾(めかけ)である山城(京都府南部)の苅幡戸辺(かりはたとべ)は、祖別命(みおやわけのみこと)を生んで、迦具夜姫(かぐやひめ)に祖先化して、父が山代之大筒木真若王(やましろのおおつつきまわかのみこ)と考えられて、3世代と4世代で系図がズレて合致しない。

田道間守(たじまもり;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)は、清彦(きよひこ)が父の垂仁(すいにん)天皇で、日楢杵(ひならぎ)が祖母の御井津比売(みいつひめ)で、諸助(もろすけ)が曾祖父の彦坐王(ひこいますのみこ)なら、天日槍(あめのひぼこ)の3世孫が田道間守(たじまもり)でなく、3世代と4世代で系図がズレて、系図が間違いと証明できた。

清彦(きよひこ)の妻の当摩之咩斐(たぎまのめひ)は、田道間守(たじまもり;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)の両親だから、絶対に両親の垂仁(すいにん)天皇と迦具夜姫(かぐやひめ)に当たるが、男女を逆にした可能性があって、絶対に特定できない。

清彦(きよひこ)の妻の当摩之咩斐(たぎまのめひ)は、息子の田道間守(たじまもり;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)の論理的根拠が正しくて、田道間守(たじまもり)の兄弟の酢鹿之諸男(すがのもろお)と妻の由良度美(ゆらどみ)の娘が葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)で、神功(じんぐう)皇后の母で、この系図の史料が見当たらなくて求められない。

桑は、「桑へん」に頁の漢字で、ホームページで表示できるが注意書きにする。

田道間守(たじまもり;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)は、垂仁(すいにん)天皇13年12月1日(西暦165年1月上旬頃)に生まれて、花橘(はなたちばな)を妻として、景行天皇元年4月末日(西暦191年5月下旬頃)に娘の弟橘姫(おとたちばなひめ)が生まれて、兄弟の酢鹿之諸男(すがのもろお)の孫が神功(じんぐう)皇后で、田道間守(たじまもり)と神功(じんぐう)皇后の血筋がつながらない。

兵庫県豊岡市日高町竹貫の鷹貫(たかぬき)神社は、主祭神が高野姫命(たかのひめのみこと)で、創建時期が不明だが、神功(じんぐう)皇后の生母で、神功(じんぐう)皇后の生母の葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)と同一人物で、葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)が天日槍(あめのひぼこ;彦坐王(ひこいますのみこ)を神格化)の子孫で、彦坐王(ひこいますのみこ)と当芸利彦命(たぎりひこのみこと)の関係が分からない。

葛城高額媛(かつらぎのたかぬかひめ;高野姫命(たかのひめのみこと)は、天日槍(あめのひぼこ;彦坐王(ひこいますのみこ)を神格化)の子孫の田道間守(たじまもり;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)の親戚関係で、吉備津彦(きびつひこ;祖別命(みおやわけのみこと)を祖先化)と結婚したが、田道間守(たじまもり)と祖別命(みおやわけのみこと)が同一人物と証明する証拠になった。

天日槍(あめのひぼこ)の子孫の祖別命(みおやわけのみこと)は、神功(じんぐう)皇后の生母である葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)の父方の先祖で、葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)と直接に血筋がつながらないが、非常に重要な手がかりで、天日槍(あめのひぼこ)の4世孫の祖別命(みおやわけのみこと)を特定して、2024年9月21日の午前6時頃に特定した。

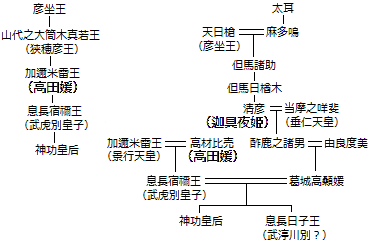

息長宿禰王(いきながすくねのみこ)と葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)は、神功(じんぐう)皇后と虚空津比売(そらつひめのみこと)と息長日子王(いきながひこのみこ)を生んで、別の妃の河俣稲依毘売(かわまたいなよりひめ)との間に息子の大多牟坂王(おおたむさかのみこ)を生んだ。

武虎別皇子(たけこわけのみこ)と葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)は、神功(じんぐう)皇后を生んで、息長日子王(いきながひこのみこ)と大多牟坂王(おおたむさかのみこ)の異母兄弟が兄で阿倍(あべ)氏の先祖の武渟川別(たけぬなかわわけ)と弟で膳(かしわで)氏の先祖の比古伊那許士別命(ひこいなこしわけのみこと)で、どちらかに当たると考えられる。

孝元(こうげん)天皇(景行(けいこう)天皇を祖先化)5年6月は、景行(けいこう)天皇5年6月(西暦195年7月頃)で、欝色謎命(うつしこめのみこと;高田媛(たかだひめ)を祖先化)が日本阿閇大彦命(やまとあへおおびこのみこと;武虎別皇子(たけこわけのみこ)を祖先化)を生んだ。

神功(じんぐう)皇后は、景行(けいこう)天皇38年頃(西暦年228年頃)生まれで、摂政(せっしょう)元年10月2日(西暦261年11月上旬頃)に33才で、摂政(せっしょう)69年4月17日(西暦329年5月中旬頃)に100才で亡くなった計算になる。

景行(けいこう)天皇5年6月(西暦195年7月頃)に景行(けいこう)天皇と高田媛(たかだひめ)は、武虎別皇子(たけこわけのみこ)を生んで、武虎別皇子(たけこわけのみこ)と葛城高桑媛(かつらぎのたかぬかひめ)が景行(けいこう)天皇38年頃(西暦年228年頃)に長女の神功(じんぐう)皇后を生んだ計算になる。

神功(じんぐう)皇后の系図は、僕の自論が最も信頼できると信じて、おそらくこれ以上の特定が不可能で、これを参考にしてほしい。

<参考文献>

『日本の神様読み解き事典』

川口謙二・著者 柏書房株式会社・発行

『日本書紀(上)全現代語訳―全二巻―』

宇治谷孟・著者 株式会社講談社・発行

『古事記(中)―全三巻―』

次田真幸・著者 株式会社講談社・発行

『完訳秀真伝』

鳥居礼・編著者 八幡書店・発行

インターネットの不明サイトから少々拝借

戻る